-

-

우리가 사랑한 소설들 - 빨간책방에서 함께 읽고 나눈 이야기

이동진.김중혁 지음 / 예담 / 2014년 12월

평점 :

품절

꽤나 즐겨 듣는 팟캐스트 <이동진의 빨간 책방>, 책을 갖고 그렇게 다양하고 깊이 있는 대화를 할 수 있다는 것이 꽤나 놀라운 방송이기도 하다. 내가 작품을 읽으며 미처 보지 못했던 것들, 작가의 인터뷰 같은

것들을 섬세한 눈길로 찾아내어, 작품을 감상하는 수많은 방법을 만나게 해주기도 한다. 휘발성이라는 말의 본질때문인지, 방송을 들으며 나름 노트를 꺼내놓고

이렇게 저렇게 메모를 남겨왔었다. 그런데 100회를 넘게

진행중인 <이동진의 빨간 책방>에서 소개된 책

중, 소설 7편을 골라 만들어진 <우리가 사랑한 소설들>이 나와서 참 기쁘다. 마음같아서는 이 책이 시리즈로 이어졌으면 하는 소망도 생긴다. 또한, “말의 역동성과 글의 사변성을 함께 갖울 수 있기를 헛되이 바란다”라는

이동진의 바람이 적어도 내 안에서는 잘 이루어진 책이기도 하다.

해답이 끝없이 미끄러지는 질문들의 연쇄가 결국 문학을 만들고 영화를 빚는다 결국 삶도 그럴 것이다.

최근에 들은 <이동진의 빨간 책방>에서 들은 말 중에 오래오래 기억하고 싶어서 메모해둔 글이다. 그리고

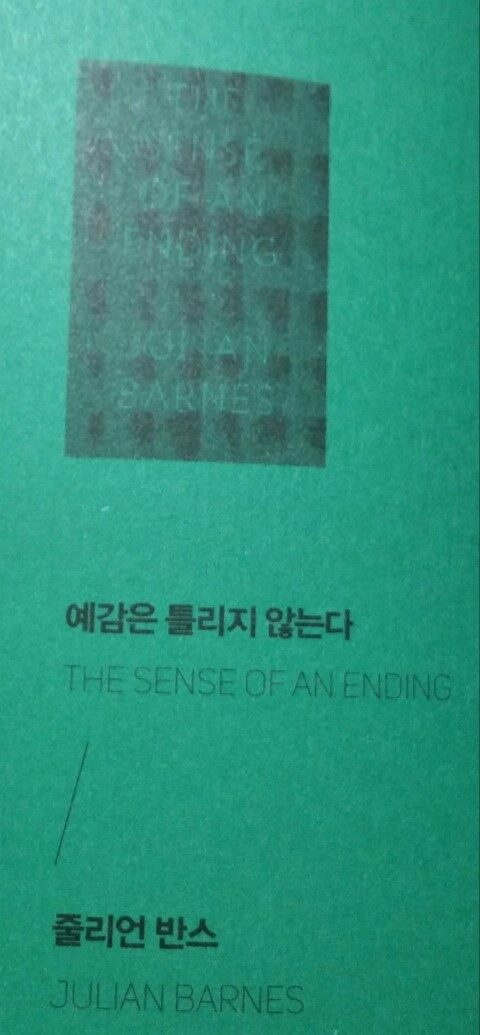

이 책을 읽으면서도 이 말이 자주 떠올랐다. 특히 줄리언 반스의

<예감은 틀리지 않는다>와 얀 마텔의 <파이

이야기>가 그러하다. 줄리언 반스의 작품은 원제인 “The Sense of an Ending”를 잘 못 붙인 작품으로 꼽히고, 얀

마텔의 작품은 원제인 “Life of Pie”의 한국어 번역 제목을 잘 붙인 작품으로 꼽히긴 하지만

말이다. 솔직히 이 평에 너무 공감하기 때문에 꼭 언급해두고 싶은 이야기이기도 했다. 개인적으로는 줄리언 반스의 ‘Levels of Life’의 한국어

제목인 <사랑은 그렇게 끝나지 않는다>도 꽤나

마음에 들지 않는다. 왠지 큰 사랑을 받은 <예감은

틀리지 않는다>를 연상시키기 위해 무리한 느낌이랄까?

이런 이야기는 살짝 미뤄두고, 이 두 작품을 내가 좋아하는 이유 역시

다양한 해석이 가능해서가아닐까 한다. 나 역시 이 책들을 읽고 특히

<파이 이야기>의 경우에는 영화까지도 챙겨보고,

많은 사람들의 리뷰를 찾아보았었다. 그리고 내가 읽은 한 권의 책안에 펼쳐져 있는 수많은

가능성을 보며 이것이 문학의 힘이 아닐까 했었는데, 이동진과 김중혁의 시선으로 만나본 두 권의 책은

그때 미처 보지 못했던 이야기들이 아직도 남아있음을 잘 보여준다. 그래서 ‘해답이 끝없이 미끄러지는 질문들의 연쇄’라는 표현이 떠올랐나보다.

어린시절 읽던 동화를 보면, 기승전결이 명확하다. 추리소설을 봐도 반전나 트릭이 존재하기는 하지만, 누가 범인인지

무엇이 문제였는지 알 수 있다. 하지만 삶이라는 것은 그러하지 않다.

딱히 기승전결없이 그저 흘러가는 시간속에 나름의 의미가 있던 사건들도 흩어져간다. 그래서

나중에 돌아보면, 그때 왜 그렇게 심각했나 싶기도 하다. 그래서

그런 인생의 민낯을 드러내는 소설을 읽읽을 때 때로는 답답하고 때로는 어리둥절하기도 하다. 어쩌면 그래서

내가 자꾸 문학과 멀어지는 것인지도 모른다.

그런데, 이번에 <우리가

사랑한 소설들>을 읽으면서 그런 생각을 했다. 삶이

그러하듯이 삶을 담아낸 문학 역시 그러할 수 밖에 없다는 것을, 그리고 그 속에서 어떻게 의미를 부여하느냐는

오롯이 나의 몫일 것이다.