-

-

두브로브니크에서 만난 사람

신영 지음 / 솔출판사 / 2019년 1월

평점 :

두브로브니크에서 만난 사람

이 책은?

이 책의 제목은 『두브로브니크에서 만난 사람』, 소설이다. 장편소설.

저자는 신영, 누군가 했더니 신기남 전의원이다.

변호사로 활동하다가 정계로 진출하여 국회의원을 네 번 역임했다. 그 후 정치에서 물러나와 소년시절부터의 희망대로 소설가를 마지막 직업으로 삼기로 하고 필명을 ‘신영’으로 정하고 집필에 몰두하고 있다.

이 책의 내용은?

이 소설은 역사 여행 소설이다. 등장인물을 통해 역사 이야기를 들으면서, 아드리아 해안을 여행하는 소설이라고 해도 좋을 것이다.

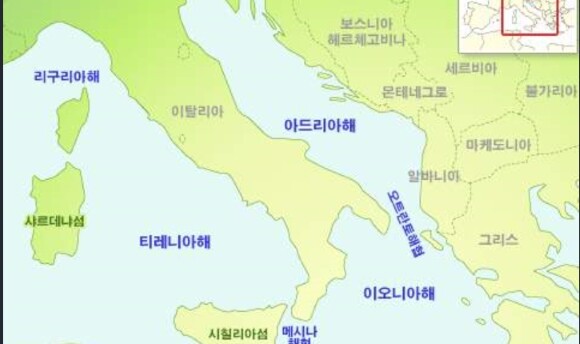

일단 ‘아드리아’해(海)는 어디이고, 소설의 제목이기도 한 ‘두브로브니크’는 어디일까?

아드리아 해는 지중해 북부 이탈리아반도와 발칸반도 사이에 있는 좁고 긴 해역을 말한다.

(* 아드리아해를 검색하니, 아름다운 해안가를 찬미하는 글 일색이다.

그 아름다운 곳이 피로 물들여진 역사가 있으니, 인간들은 주어진 것도 못 누리고 산다!)

이 소설은 아드리아 해의 연안에 위치한 도시, 두브로브니크에서 시작한다. (지도 참조)

아드리아 해(海)

두브로브니크의 위치

거기에서 두 사람 - 물론 남자, 여자다 - 이 만나는 것으로 시작하여 역사와 예술과 인생의 담론이 펼쳐진다.

주인공은 신준선과 권유지, 한 명은 법학자로 유고슬라비아 전범 재판소의 (전) 재판관이며, 한 명은 예술가, 무대 스테이지 디자이너다.

먼저 발칸 지역의 복잡한 역사를 살펴보자. 주인공 신준선이 말해주는 것 정도만 알아도 훌륭한 공부가 된다.

유고슬라비아 지역의 역사

원래 이 지역에는 6개의 나라가 있었는데, 1945년 제 2차 세계대전이 끝난 후에 이 지역에 있던 6개의 나라가 합쳐서 하나의 연방국으로 탄생했다.

( 6개국 : 세르비아, 몬테네그로, 슬로베니아, 크로아티아, 보스니아, 마케도니아.)

유고슬라비아 내전 : 1991년부터 1998년까지 아주 복잡한 분쟁으로 집단간에 무력 충돌이 벌어졌는데 그 세부사항은 다음과 같다. (101쪽)

1991년에 슬로베니아와 크로아티아가 독립을 선언하자, 세르비아를 주축으로 하는 유고슬라비아 연방군이 두 나라를 침공했다.

다음 해인 1992년에 보스니아가 독립을 선언하자, 역시 유고슬라비아 연방군이 보스니아를 침공했다.

1998년에는 세르비아의 자치주인 코소보가 독립을 요구하면서 세르비아 정부군과 코소보 독립군 사이에 무력충돌이 일어났다.

1993년에 유엔 결의에 의해 국제 유고슬라비아 전범 재판소가 설치된다. (103쪽)

현재 위의 6개국이 모두 독립해서 지도에서 보는 것처럼, 국경선을 나눠 갖고 있는 나라가 되었다.

예술 공부도 하게 된다.

화가 티치아노, < 성모승천> 61쪽.

티치아노는 <성모승천>이라는 제목으로 두 점을 그렸는데, 하나는 베니스에 하나는 두브로브니크에 있다. 두브로브니크에 있는 그림은 인터넷 검색으로 찾기가 어려운데 저자가 마침 그 그림 두점을 책에 실어주어서, 비교하면서 감상할 수 있었다. (74-75쪽)

이런 것 새롭게 알게 된다.

미켈란젤로에 대한 재발견 (57-58쪽)

그간 미켈란젤로를 단순한 조각가 또는 화가로 알고 있었는데, 저자가 설명하는 것을 통해 그가 인문학적 소양이 풍부하며 사상가이자, 철학자의 풍모를 풍기는 사람이었다는 것을 알게 되었다. 한번 연구해 보고 싶은 인물을 이 책을 통해 발견한 것이다.

장미는 색깔마다 꽃말이 다르다. (223쪽)

붉은 장미는 사랑의 정열이란 뜻을 가지고 있다.

레이디 맥베스 - 미라 마르코비치

유고 연방의 대통령으로 인종청소에 앞장 섰던 슬로보단 밀로셰비치의 부인.

화장기 없는 얼굴에 검은 옷을 자주 입어 그렇게 불린다는데, 그런 차림새보다는 남편에게 막강한 영향력을 행사했다는 그 것 때문에 레이디 맥베스라 불리는 것은 아닐까?

정치 공작도 잘 했다며 ‘응접실 공산주의자’라는 별명을 가지고 있다니, 더더욱 그런 생각이 든다.

밑줄 긋고 새겨 볼 말들

<내 것이라 단정할 수 없는데도 내 것이라고 여기고 간직하고 싶어 하는 것이 사람이다. 그것이 품안에서 빠져나갔을 때 그것을 빼앗겼다고 느낀다. 그것은 단지 변화였는데 그것을 상실이라 여긴다.>(117쪽)

다시, 이 책은?

이 소설 읽은 덕분에 유고슬라비아의 역사를 정리할 수 있었다.

요즘 매스컴에 오르내린 마케도니아까지 한번 훑어볼 기회가 되었다.

저자는 이 책에서 ‘책속의 책’을 설명하면서, 이 책의 주제를 말해주고 있다.

<남녀 한쌍 인물이 등장하지만 남녀의 연애 이야기를 주제로 하는 것은 아니지요. 다분히 정치적인 성격을 띈 소설이라고 봐요. 유고슬라비아 내전을 세밀하게 파헤치면서 국제 정세와 역사의식을 설명하는데 꽤 많은 부분을 할애하고 있어요. 그것이 이 소설의 진짜 주제라고 해야겠지요.>

더 한 걸음 나아가, 이런 말로 우리의 현실을 건드린다.

<유고슬라비아의 비극은, 그 나라를 둘러싸고 있는 강대국들의 간섭과, 걸핏하면 민족이니 종교니 이념을 내세우는 가짜 지도자들의 선동에서 비롯된 것이라는 것이 결론....>(290쪽)

역사를 알아야 나라 돌아가는 것을 살펴볼 수 있다. 또한 알아야 할 역사는 한국사만이 아니라. 저 멀리서 벌어지는 역사도 우리에겐 교훈이 되고, 타산지석이 될 수 있으니, 새겨야한다.

이 소설은 역사를 통하여 전해주는 이야기를 그냥 흘러 넘겨서는 안 된다, 는 것 강조하고 있다.