-

-

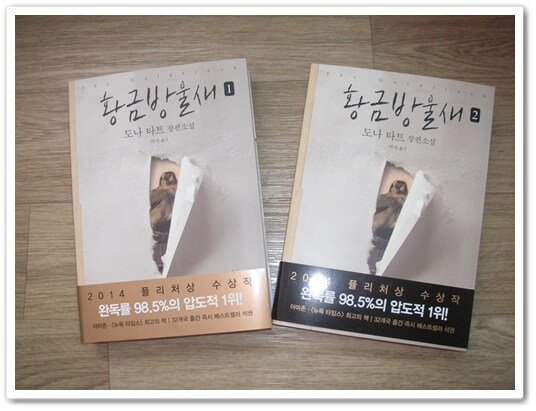

[세트] 황금방울새 - 전2권

도나 타트 지음, 허진 옮김 / 은행나무 / 2015년 6월

평점 :

품절

책을 보다 보면 책 띠지로 인해 호기심을 불러일으키고 그 책에 대한 간략한, 소위 말하는 한 방의 문구 때문에 반드시 읽어 봐야만 한다는 욕구를 불러일으키게 되는 경우가 있다.

완독률 98.5%라는 문구로 광고를 하고 있는 이 책-

총 2권으로 1000여 페이지에 육박할 만큼 한 인간이 살아오는 기나긴 여정에 대한 이야기이기도 하지만 책 뒤편의 스티븐 킹의 추천사는 그야말로 두말할 것 없이 유혹의 마음을 제대로 뒤흔들리게 한다.

소설 속에 등장하는, 실제로 존재하는 소재를 가지고 이렇게 제대로 독자들의 마음을 들어 놓았다 하는 저자의 기나긴 노고 끝에 탄생한 책이란 생각이 제대로 들어맞는단 느낌을 지울 수가 없다.

책에 등장하는 작은 그림, 실제 카렐 파브리티우스의 '황금 방울새'란 작품이다.

이 책에 등장하는 아주 중요한 소재로서 그것이 어떻게 한 인간의 삶에 지대한 영향을 미치는가에 대한 저자만의 생각이 넓은 바다를 향해가는 첫 출항지의 출발점으로서 손색이 없다.

주인공인 시어도어 데커- 일명 시오로 불리는 사람이 1권에선 어떻게 인생의 전환점이 변해가는지에 대한 회고 형식, 2권에선 이 그림으로 인해 전혀 뜻밖의 사건으로 관여를 하게 되면서 벌어지는 일들을 다룬다.

14년 전인 14살의 시오는 엄마와 함께 우연히 들른 미술관에서 평소 미술에 대한 관심이 많던 엄마로부터 황금 방울새에 대한 이야기를 듣는다.

화재로 인해 소실될 뻔했던 작품에 대한 이야기는 그곳에서 만난 노인과 한 소녀에게로 관심이 옮겨지게 되고 엄마는 선물을 사러 잠시 자릴 비운 틈에 터진 폭발 사고로 시오는 홀로 살아남게 된다.

자신이 쓰러져 있었던 장소에 다시 만나게 된 노인으로부터 전해 받은 반지와 함께 전시된 황금 방울새를 가지고 나오게 되고, 이후 아동보호 센터에서 나온 사람들에 의해 보호자 역할을 담당하게 될 친구 앤디의 집에서 지내게 된다.

그림에 대해 노인이 한 말을 되새겨 보며 찾아가게 된 동업자 호비 아저씨, 그리고 자신이 그토록 궁금해하던 소녀 피파를 보게 되면서 설렘을 느끼게 되지만 자신들을 버리고 떠났던 아버지의 등장으로 라스베이거스로 둥지를 옮기게 된다.

그림에 대한 그 어떤 말을 하지 못한 채 시기를 놓쳐버린 시오는 라스베이거스에서 보리스란 친구와 사귀게 되고 도박에 절어 있던 아버지의 죽음 이후로 다시 호비에게로 돌아오면서 호비와 죽은 노인 블랙웰의 관계처럼 골동품을 다루는 상인으로서 직업을 갖게 된다.

이 책은 처음 광고된 문구처럼 완독률이 높다는 기대치에 미칠 만큼 쉽게 읽히진 않았다.

아마도 저자의 작품이 탄생하고 세상에 나오기까지 자신의 창작열에 대한 의지를 제대로 나타내고자 하는 여타의 작가들처럼 이 작가가 그동안 내놓은 작품들을 볼 때면 그런 이해가 가기도 하지만 뭣보다 각 작가들마다 글을 쓰는 스타일에서 기인한 것이 아닌가 싶다.

처녀작과 두 번째 작품들이 나온 시키 터울이 워낙 길었고 이 책 또한 11년이란 공백을 깨고 나온 것만 봐도 추리소설처럼 쉽게 흡인력이 높게 다가오진 않는 책이다.

2014년도 퓰리처상 수상작 외에도 여러 타이틀을 거머쥔 이유는 무엇일까?

처음 책 소개의 대략적인 내용대로 해석했던 내 잘못도 한몫(하나의 작품을 둘러싼 추리와 어떤 기막힌 반전을 기대했었다.)도 했지만 읽는 데에 무난한 글의 유려함이 뒷전이었다는 사실이다.

그럼에도 그 맛에 길들여지는 순간의 가독 속도가 붙고 나선 전체적인 책의 종류를 무엇이라고 정할 수가 있을까를 생각했을 때는 딱히 그 어떤 부류라고 부를 수가 없었던 점이 아마도 독자들에게 호응을 얻지 않았나 싶다.

처음 1권에선 전반적으로 홀로 천애 고아가 된 한 소년의 성장 소설처럼 읽혔다.

생각해 보자.

자신들을 버리고 어느 날 문득 사라져 버린 아버지, 생업전선에 뛰어든 엄마와 단둘이 살다가 졸지에 고아가 돼버리고 아무런 힘도 쓸 수 없었던 자신에게 다가온 아동보호 센터에서 온 어른들을 대했을 그 어린 소년의 모습을.....

두려움과 또다시 버려질 것을 염려했던 시오의 모습은 이 책을 통해서 그가 어떤 행동을 하게 되는지에 대한 연결성을 부합시킨다.

이후 시오는 사람 많은 공간에 대한 트라우마, 어느 곳에 마음을 둘 수 없었던 자신에게 다가와 준 보리스란 친구를 통해 소통을 할 수 있었고 그럼으로 인해 자신을 사랑한다고 하는 아버지의 사랑법에 방치된 채, 마약에 절게 되는 생활, 그림 한 점을 제대로 찬찬히 보지도 못했지만 어느 순간 자신의 곁에 있다는 사실 하나만으로도 위안을 삼게 되는 여정들이 찬찬히 보여준다.

그렇게 끝나는가 하면 같은 트라우마를 겪고 자신보다 더 악한 조건에 의해서 신체적인 불편함을 겪고 있는 피파에 대한 사랑은 그가 회고록을 쓰는 와중에도 계속 이어지는, 한 인간의 안타깝고 안쓰러운 감정을 동시에 느끼게 한다.

이쯤에서 시오는 과연 어떤 선택을 할까?

끝까지 그림에 대한 책임을 지고 어떤 책임성 있는 행동을 취할까?

여기에서 뜻밖의 반전을 맛보게도 하지만 결코 숨 가쁘게 조여오진 않는 점이 이 책의 특징이라면 특징이라고도 할 수 있다.

2권 중반부부터 시작되는 그의 인생은 우리가 말하는 선택권에 대한 생각을 하게 만든다.

시오가 노인의 부탁으로 바깥세상으로 갖고 나온 그림 한 점과 엄마의 죽음 이전과 죽음 이후로 나누어진다는 고백처럼, 실제로 저자의 생각이 드러나는 종반부에 가면 그림이 주는 소재를 매개로 우리의 인생에서 과연 우리는 어떤 선택을 하면서 살 수가 있을까에 대한 물음부터 결코 자유롭지 못한 인생의 굴레에서 선행과 악행, 그리고 세상살이에 대한 염세주의적인 느낌까지 한꺼번에 터지듯 나오는 신들린 저자의 생각을 통해 이 책이 전해주는 묵직함을 제대로 느낄 수가 있다.

운명은 잔인하지만 제멋대로는 아니라고. 자연(즉, 죽음)이 항상 이기지만 그렇다고 우리가 그 앞에서 고개를 숙이고 굽실거려야 한다는 것은 아니라고. 우리가 이 세상을 살아가는 것이 항상 기쁘지만은 않다고 할지라도, 어쨌든 삶에 몰두하는 것. 눈과 마음을 열고서 세상을, 이 개똥밭을 똑바로 헤쳐나가는 것이 우리의 과제라고. - 2권 p 480

태어남과 동시에 죽음이라는 중간 과정에서 무수히 우리들은 선택하며 강요를 당하고

또 그러면서 수동적인 삶에 어떤 제대로 된 힘을 쓰지 못하고 살아가지만 그러면서도 그 중간 과정에서 오는 환희의 순간도 있음을, 그렇다면 결코 줄에 매여 움직이지 못하고 앉아 있는 황금 방울새처럼 불편한 삶이더라도 그순간만큼은 인정하고 또 다른 삶을 살아가야 하지 않을까 하는 생각을 되짚어 보게 하는 책이다.

성장동화, 첫사랑에 대한 애절한 아픔과 그것을 인정하며 또 다른 삶을 인정하기까지, 친구와의 우정, 반전을 모두 곁들인 이 책을 통해서 진정한 인생의 삶에 대한 오마주를 느끼게 해 주는 책이 아닌가 싶다.