-

-

내일의 도시를 생각해 - 우리가 먹고 자고 일하고 노는 도시의 안녕을 고민하다

최성용 지음 / 북트리거 / 2021년 7월

평점 :

1970년대 충청북도 청주 외곽의 어느 산골에서 농장을 운영하시던 아버지를 둔 덕에, 나는 잠시나마 문명의 혜택에서 벗어나 살던 때가 있었다. 지금 누군가는 부러워 마지않는 전기와 수도가 없는 자연인 그 자체의 생활이었다. 그을음투성인 호롱불 빛에 바느질하고 우물물을 길어다 먹었다. 천연 건축자재인 황토로 빚어 만든 흙마루와 벽돌 틈으로는 밤하늘에 빛나는 별이 보였고, 푹신한 침대 대신 퀴퀴한 향을 풍기던 거적때기 위에 대나무 돗자리를 깔고 목침을 베고 잤다. 흰색 고무신을 신고 다니기 아까워 맨발로 걸어 다녔는데 황토가 그렇게 부드러울 수 없었다. 아찔할 정도로 향긋한 수풀 향기가 비만 오면 온 천지에 가득했다. 아침에 눈을 뜨면 농장에서 키우던 닭, 오리, 돼지, 소를 쫓아다니기 바빴고 온 사방에 널려있던 옥수수, 참외, 수박, 복숭아나 사과 같은 과일이 다 간식거리였다. 그러나 소박했던 아버지의 자영농 꿈은 중동발 석유 파동 악재로 무산되고, 헐값에 농장을 처분하여 서울로 이주를 감행하셔야 했다. 아버지가 조금만 더(?) 잘 버텨 주셨더라면 오렌지족까지는 아니어도 낑깡족 까지는 바라볼 수 있었던 산골 소년의 시골 추억은 여기서 끝난다.

1975년 당시 거주하던 신촌은 명색이 서울 시내였지만 노선버스가 다니는 도로를 제외한 동네 골목은 포장이 제대로 안 돼 비만 오면 질퍽거려 별명이 ‘진촌’이었다. 이듬해 신촌에서 영등포로 이사를 했다. 도로포장이 부실하기는 매한가지인 이 동네를 사람들은 ‘진등포’라고 불렀다. 신기하게도 새로 지어 입주한 조그만 아파트에는 동네 우물이 있었고 아이들은 그곳에서 개구리를 잡고 놀았다. 깨끗한 모래가 덮인 놀이터에서 땅을 파고 놀다 보면 땅강아지와 인사를 했고, 비가 내려 고인 웅덩이에는 물방개가 돌아다녔다. 불과 45년 전 이때만 해도 서울은 환경 면에서 시골과 별 차이가 없었고, 차량 등록 대수는 9만 대도 안 되어 대기오염과 교통체증이 없었다. 그랬던 서울이 지금은 인구 천만 명에 살인적으로 높은 물가와 고가의 주택 시장을 지닌 세계 10대 대도시 가운데 하나로 변모했다.

이 책은 우리가 먹고 자고 일하고 노는 생활의 터전인 도시에 대한 고민을 담고 있다. 모두 네 갈래의 이야기를 담고 있으며 문명과 문화의 혜택을 받으며 편하게 사는 것 같지만 과연 인간 친화적인지를 묻게 만드는 도시 생활의 이면, 이주민과 장애인, 동물 등 소수자들의 공생을 생각해보는 도시에서의 행복, 토박이는 몰아내고 일부 개발자에게만 이득을 가져다주는 도시 개발의 명암과 지속 가능성, 여러 실험을 통해 좋은 도시를 만들기 위해 시민들이 기울이는 노력은 무엇인지를 들여다본다. 어느 한 꼭지를 읽더라도 도시를 주제로 하면서 얼마나 많은 양의 참고문헌과 논문 자료를 인용할 수 있는지 새삼 놀라운 한편, 달의 뒷면처럼 자칫 무겁고 어두울 수 있는 부분도 경쾌한 화법으로 풀어나간다.

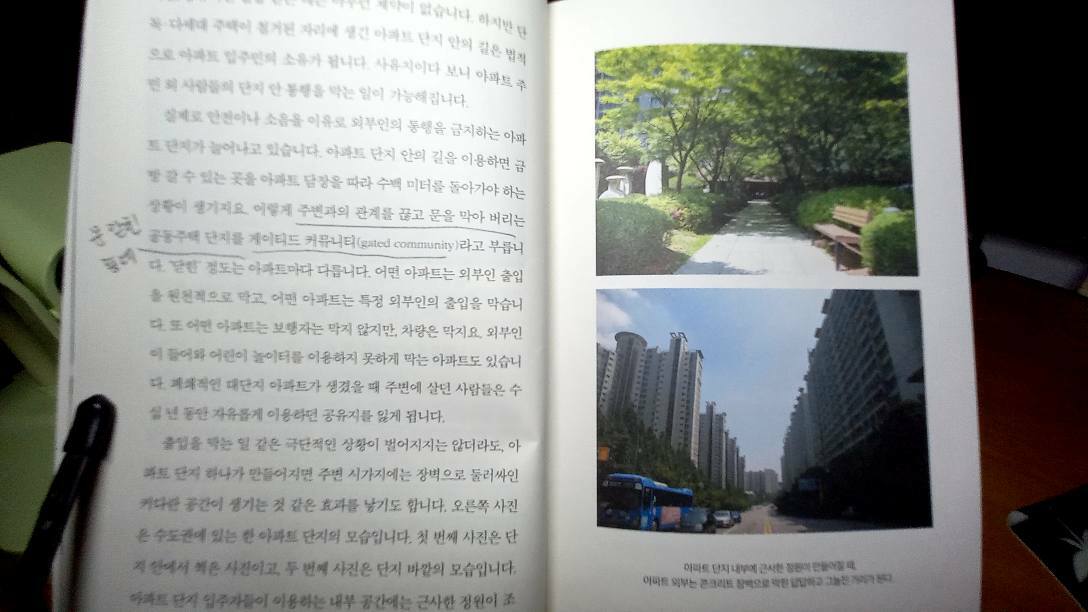

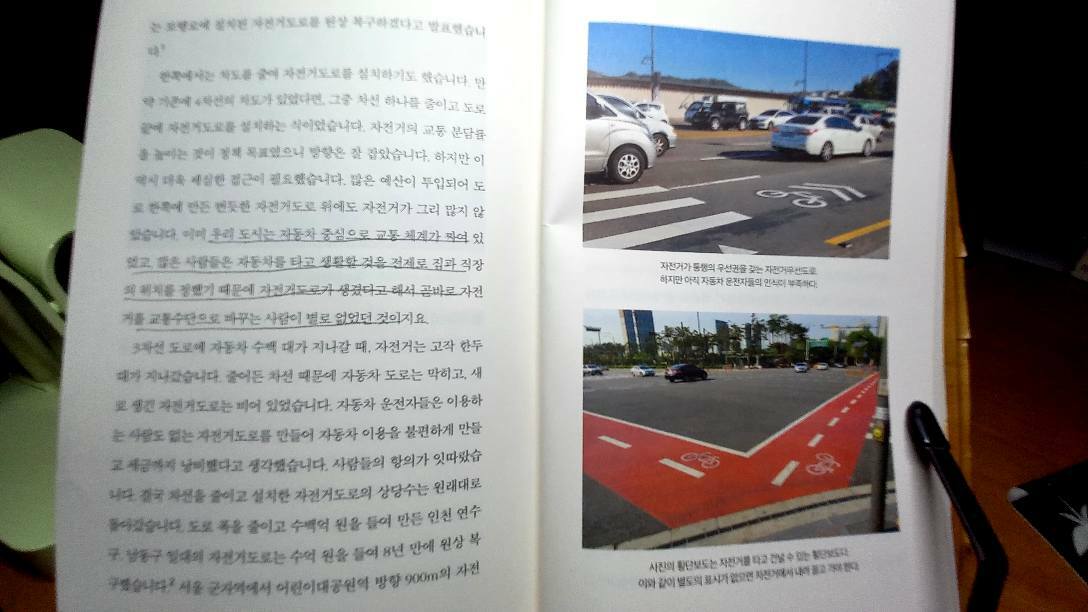

도시는 과거 교통의 흐름 위주에서 보행자 친화적 구조로 변화하고 있다. 문물이 발달할수록 사람이 도외시되어서는 안 되겠다는 철학이 큰 역할을 했음이 틀림없다. 구도시가 재개발되면서 아파트가 들어서면서 손해를 본 누군가는 울고 이득을 본 누군가는 웃는다. 아파트가 사는(living) 공간일 뿐 아니라 사는(buying) 물건이 되면서 인간의 물욕과 이기심은 더욱 왕성하게 작동한다. 서울에서 발생한 쓰레기를 경기도 매립지에 메워 왔으나 이제는 스스로 처리해야 할 단계에 왔다. 밤을 잊은 그대가 밤에도 즐거울 수 있는 이유는 밤에도 일하고 밤늦게 귀가하는 노동자들의 수고 덕분이다. 이주 노동자의 고달픈 과거는 잊혔어도 그들과 애환을 함께했던 커리와 짜장면은 이제 누구나 즐겨 먹는 국민 음식이 되었다. 서울의 대림동과 안산의 원곡동은 한국인보다 이주민 수가 월등히 많아진 다문화 지역이 되었고 색다른 문화와 음식을 접하려는 한국인들도 늘어나고 있다. 과거에 비해 고무적으로 휠체어와 유모차도 아무런 장애 없이 다닐 수 있는 도시환경을 갖추고 있다.

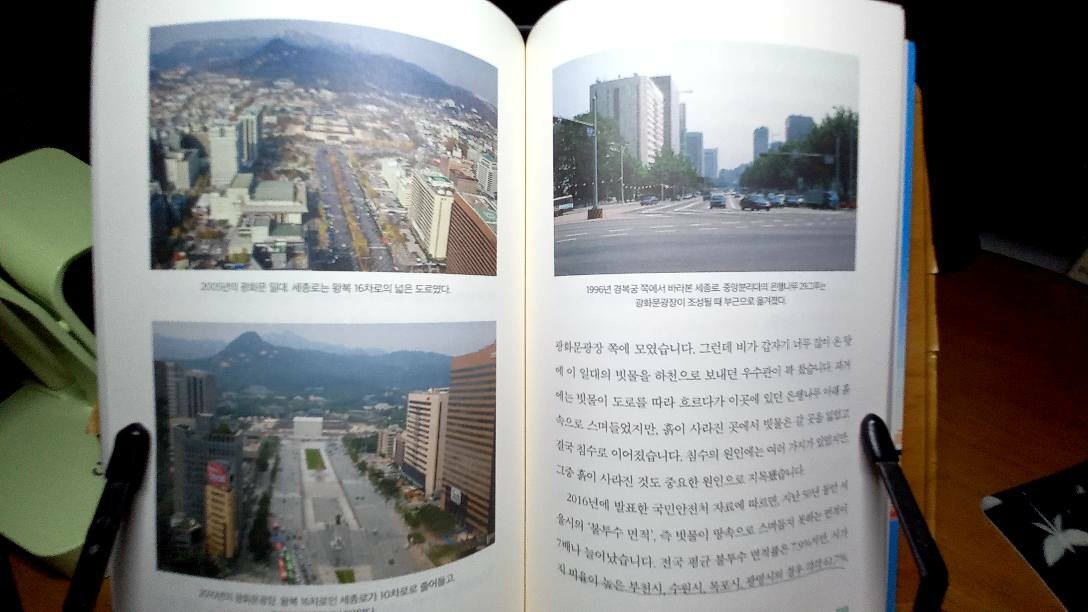

마치 유기체처럼 도시 역시 성장과 몰락을 반복한다. 산업화 시대의 유물인 공장 건물들이 빠져나간 자리에 주머니 가벼운 젊은 예술인들이 독특한 분위기로 시민들의 발길을 이끈다. 주변 상권이 살아나고 유입 인구가 늘어나면 조물주 위의 건물주들이 월세를 올려받기 시작한다. 결국, 늘어난 임대료를 감당할 수 있는 계층만이 살아남는 젠트리피케이션이 일어나면 유입 인구가 다시 감소하고 이 같은 현상이 반복적으로 굳어진다. 도시 재생은 소수 계층의 이익을 위한 것이 아니라는 의식을 가져야 한다. 수원천과 양재천은 복개 공사를 반복하면서 새로운 생태계 복원의 대표적인 선례로 남았다. 많은 시민이 즐겨 찾는 휴식 공간이자 관광 명소인 청계천은 두 얼굴을 지녔다. 한강 물을 길어다 강제로 흐르게 한 짝퉁 하천 청계천이 유지비용만 해도 엄청나 세금 먹는 하마가 된 것은 공공연한 비밀이다.

저자는 그린벨트 해제와 간척지 사업으로 인간의 주거권을 확보해 나가는 대가로 우리는 다른 모든 생명체와 함께 살아갈 환경을 훼손하고 있음을 지적한다. 자연환경은 한 번 인간이 손을 대면 십중팔구 복구되기 어렵다. 최근 신도시 3기로 지정되어 삭발당한 머리처럼 쓸려나간 부천 인근의 대장동 벌판을 보노라면, 저곳에 집을 짓고 살겠다는 인간의 욕심 덕분에 대표적 멸종 위기종과 법정 보호종 동식물 30여 종은 삶의 터전을 잃을 수밖에 없다는 생각에 씁쓸하기 그지없다. 과연 인간과 동식물이 공생할 방법은 없는 것인가? 중동 건설경기의 침체 이후 단지 동아건설의 유휴 건설장비 운용을 위해 필요하지도 않은 간척지를 개발했다는 얘기는 참으로 경악스러웠다. 결국, 우리는 개발과 이득에 눈이 멀어 후손에게 물려 줄 환경을 스스로 망치고 있음을 깨닫고 개선해 나가야 할 것이라는 저자의 경고에 깊이 공감하게 된다.

#인문 #내일의도시를생각해 #도시재생

<출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 리뷰입니다>