유재현의 <아시아의 기억을 걷다>를 읽다가 이 부분에서 한참 서 있었다.

캄보디아 프놈펜의 툴슬렝(tuol sleng) 캄보디아의 고등교육기관으로 미래를 향한 크메르인들의 자

부심이었으나 1970년 미국의 배후조종으로 일어난 론놀 쿠데타 이후 툴스베이프레이(toul svey

prey)로 바뀌었다가 1975년 크메르루즈가 프놈펜을 함락하면서 150만에 달하던 프놈펜 인구를 지방

농촌으로 소개하고 진공 상태가 된 이후 S-21(security prison -21)이라는 이름의 보안대 감옥으

로 다시 바뀐 곳, 톨슬렝.

1975년부터 크메르 루즈에 의해 이루어진 대규모 숙청 과정 (1958~60년 중국의 대약진 운동과 같은

사회주의 개조과정)에서 이 '죄악의 언덕, 톨슬렝,에서만 1만 5천여명의 시민이 고문으로 살해되었다.

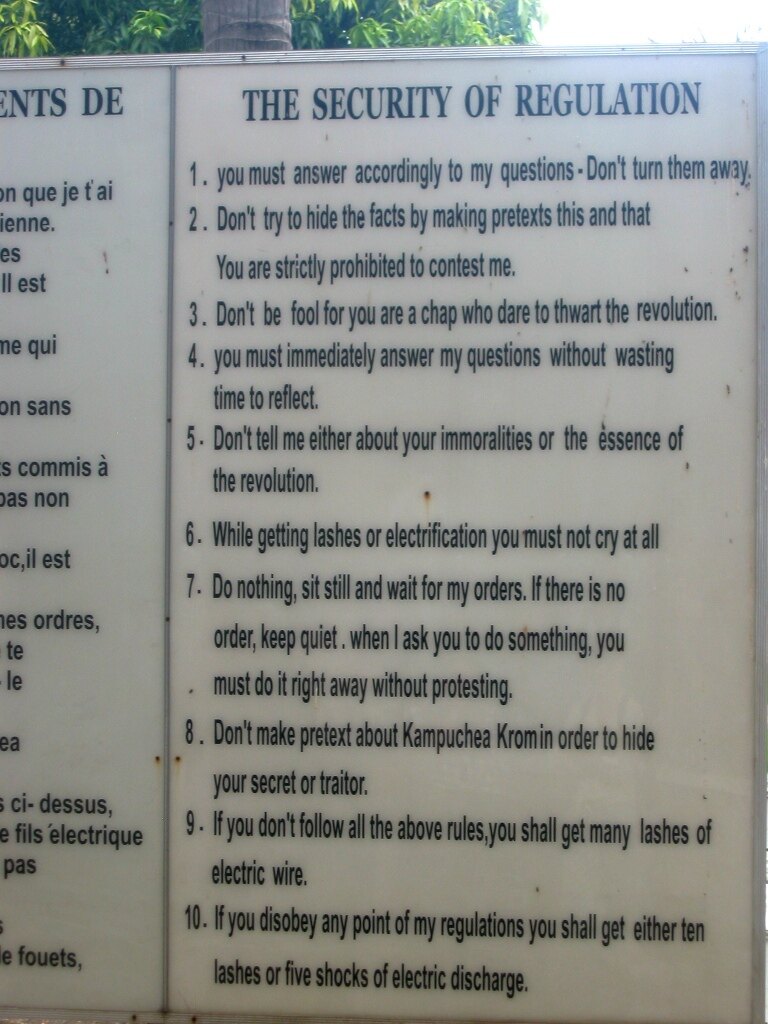

이곳 본관 입구 철문에는 그 시절에 만들어진 크메르어와 영어로 병기한 10개 조항의 수용자 수칙이 붙여져 있다. 그 10개의 조항 모두 가슴 떨리는 것들이지만 나는 그 중 6번 조항에서 목도 아프고 눈도 아팠다.

6. While getting lashes or electrification, you must not cry at all.

채찍질이나 전기 고문이 가해질 때 절대 울어서는 안된다.

유재현은 책에서 툴슬렝은 '사실'이지만 '진실'이라고 단언할 수 없다고 했다. (p156)

1979년 12월 25일에 침공해 1988년까지 28년간 캄보디아를 점령했던 베트남군은 명분없는 자신들

의 침략행위의 정당성을 확보하기 위해 대 국민, 대 서방 프로파간다 정책의 기조를 '폴 포트는 악마

였고 캄푸치아 공산당은 악마라는 사실의 선전'에 집중했고 그 상징조작의 도구로 '툴슬렝'을 활용했

다고 그는 서술했다.

즉 툴슬렝은 '정치적 목적을 달성하기 위해 고도로 조직화된 곳'이라는 것이다.

맞을 수 있을 것이다. 아니 맞을 것이다. 나도 이성적으로, 아니 정치적 공정함의 잣대로 봐도

옳은 말일 것이다. 롤랑 조페의 <킬링필드>식의 선전 속에 은폐된 5년간의 미군의 폭격으로

황폐화된 농토, 살인적인 식량난 그리고 반공주의적 편향성의 서구 학자들과 예술가들이 날조해낸

허위의 역사를 감안하면 말이다.

하지만 말이다. 그 무엇으로 포장하였든 저기서 고문받고 죽은 수만명의 사람들은 실존했던 사람들이

다. 개조해야 할 쁘띠계급의 관리였든, 론놀정부의 스파이였든, 당성이 희박해진 변절자였든, 참혹한

식량난의 와중에 쌀을 매점매석한 악덕 상인이었든, 그 누구든 말이다. 그들은 살아 숨쉬고 말하는 인

간이었다는 건 '진실'이다. 혁명이 관념을 넘어 광기가 되면, 그래서 통제 불능의 상태가 되면 그땐

이념의 광휘는 핏빛 광기가 되는 것인가.

회의실 구석에서 오후 내내 생각했다. 채찍을 맞으면서, 전기 고문을 당하면서, 아니 더 흉칙한 고문

을 당하면서도 '절대 울어선 안되었던' 사람들의 그 숱한 밤들, 열대 몬순 기후의 그 습하고 길었을 밤들을...

...

이거 참.

아, 이거 정말.

'절대 울어선 안된다니...'

What's fuck the human ?