"뚱~~딱~뚱~~…"

"……(뭔 소리여?)"

"으흠, 산을 품었구먼!"

지음(知音, 소리를 이해함. 상대방을 이해하다란 의미)이란 고사성어를 탄생시킨 백아(伯牙)와 종자기(鍾子期). 거문고의 달인인 백아가 산을 마음에 두고 거문고를 연주하면 종자기는 여지없이 그 마음에 둔 산을 바로 알아냈고, 물을 마음에 두고 연주하면 또한 여지없이 그 마음을 알아냈다고 하죠. 종자기 사후 백아는 자신의 가락을 이해해 줄 사람이 없다며 더 이상 거문고를 연주하지 않았다고 하죠.

"여인은 자신을 사랑하는 사람을 위해 화장을 하고, 선비는 자신을 알아주는 사람을 위해 죽는다."는 말이 있죠. 사람이 얼마나 자신에 대한 이해를 갈구하는 존재인지를 극명하게 나타내준 말이라고 할 거예요. 백아와 종자기의 관계는 그 한 사례가 되겠죠? 평론가란 존재는 창작인에 비했을 때 분명 한 격 떨어지는 존재이지만, 정작 창작물의 평가를 통해 창작인의 명줄을 쥐고 있는 것은 평론가란 점을 생각할 때, 결코 홀대할 수 없는 존재예요. "세상에 천리마는 항상 있지만, 천리마를 알아볼 수 있는 백락(伯樂, 말 감정으로 뛰어난 인물)은 그렇지 않다."는 한유(韓愈)의 말은 평론가의 위상을 적실하게 나타낸 언급이에요.

그림에서, 특히 문인화에서, 화제는 흡사 평론가의 존재 같아요. 그림 그린 이의 화의(畵意)를 적실하게 드러낸다면 그림 그린 이에게 있어 그것은 종자기의 존재가 되어 창작의 환희를 안겨줄 거예요. 제 3자의 감상에도 일정 부분 기여를 할 테구요. 그런데, 만일 그렇지 못하다면? 그 화제는 옥상옥(屋上屋), 그야말로 군더더기가 되어 작품 그 자체의 가치는 물론이고 그림 그린 이의 창작욕을 퇴보시킬 거예요. 제 3자의 감상에도 여지없이 방해를 줄 테구요.

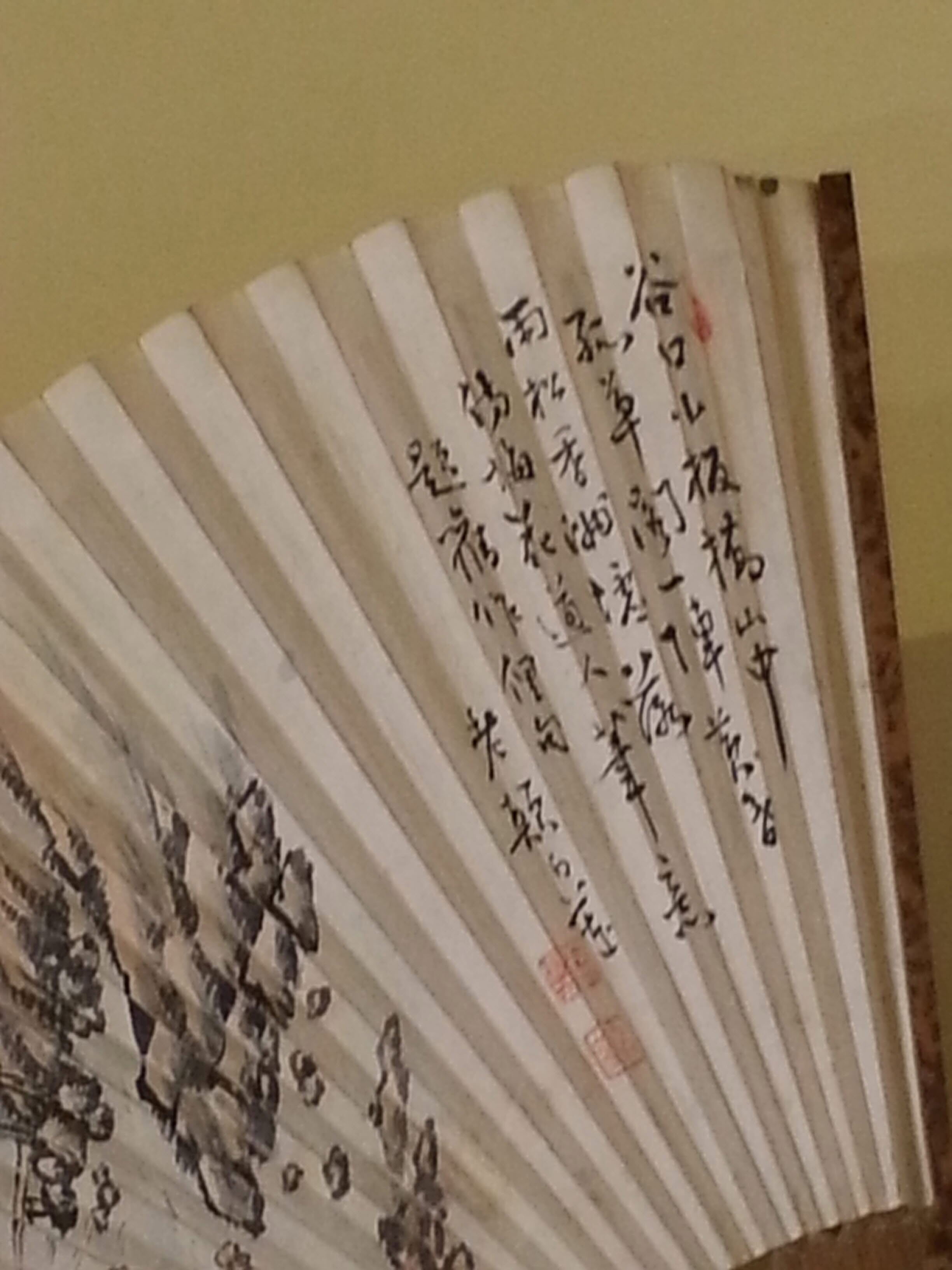

사진은 낙안읍성 옆에 있는 '뿌리깊은 나무 박물관' 한창기 컬렉션에서 찍은 거예요. 선생이 받은 선물이라고 하더군요. 선생은, 잘 알려진 것처럼, 하층 서민의 문화를 다룬 '뿌리깊은 나무'란 잡지의 발행인이셨죠. 한국에서 가장 영어를 잘하는 사람의 한 사람으로 평가받았던, 하여 누구보다도 미국(서양) 문화에 대한 이해가 깊었던 분이 어찌보면 그와 정반대되는 우리 문화 그것도 양반 사대부 문화보다는 하층 서민들의 문화를 담아내는 잡지를 펴낸 것은 참 아이러니했다고 아니할 수 없어요. 그러나 곰곰 생각해 보면 이해가 될 듯도 싶어요. 극과 극은 통한다고, 미국(서양) 문화의 본질에 다가가면 다가갈수록 더욱 소중해지는 것이 우리 문화란 생각이 들고, 그 문화 중에서도 가장 원형질을 이루는 것은 민중의 문화라는 생각을 하게된 것 아닌가 싶은 거죠. 한창기 컬렉션에는 선생이 모은 소박한(?) 물건들이 전시돼 있더군요. 사진의 부채는 사실 대단한 물건이 아니지만 다른 소박한 물건들에 비교하면 외려 고급 물건이란 생각이 들더군요.

화제를 읽어 볼까요? "곡구소판교 산중고초각 일진황혼우 송향만허락(谷口小板橋 山中孤草閣 一陣黃昏雨 松香滿墟落)"이라고 읽어요. "골짜기 입구 작은 다리 건너니/ 산중에 외로운 초가 한 채/ 황혼녘 한바탕 비 내리니/ 소나무 향기 빈 골짝에 가득"이라고 풀이해요. 낙관은 "방매화도인필의 제구작이구 노안백련(傍梅花道人筆意 題舊作俚句 老顔白蓮)"이라고 읽어요. "매화도인의 그림 뜻에 부쳐, 전에 지었던 보잘 것 없는 시구로 화제(畵題)하다. 노안 백련(시를 짓고 쓴 이의 아호)"이라고 풀이해요.

이 화제는 화의를 살렸을까요? 죽였을까요? 그저 그럴까요? (사진으로는 명확하게 보이지 않지만, 실물을 본 제 입장에서는) 감히 말하건데, 그저 그런 것 같아요. 화제의 내용에 어울리는 내용이 그림으로 나타나 있거든요. 그런데 화제가 그림을 살리려면 그림 그린 이의 '신기(神氣)'를 드러내야 하죠. 아쉽게도 이 화제는 거기까지는 미치지 못한 것 같아요. 선생은 이 화제를 보면서 무슨 생각을 했을까 궁금해요. 신기한 것, 특별한 것에 크게 관심두지 않았던 선생이고 보면 이런 생각을 하시지 않았을까 싶어요: "음, 되얐어. 그림의 모습을 잘 표현했구먼. 그라문 되얐지, 뭐. 안 그런가?" (선생은 전라도 분이셨으니 편한 자리나 홀로 생각할 때는 전라도 말투를 쓰셨을 것 같아 흉내를….)

낯선 한자를 서너 자 자세히 살펴 볼까요?

板은 木(나무 목)과 反(반대할 반)의 합자예요, 널조각이란 의미예요. 木으로 의미를 나타냈어요. 反은 음을 담당하면서(반→판) 뜻도 일부분 담당해요. 널조각은 원판을 반으로 쪼갠 한 쪽이기에 이 한 쪽은 다른 한 쪽과 반대 쪽이 된다는 의미로요. 널조각 판. 板이 들어간 예는 무엇이 있을까요? 看板(간판), 板刻(판각) 등을 들 수 있겠네요.

橋는 木(나무 목)과 喬(높을 교)의 합자예요. 물 위를 걸어 다닐 수 있도록 물 위에 높게 설치한 목재 구조물이란 의미예요. 다리 교. 橋가 들어간 예는 무엇이 있을까요? 鐵橋(철교), 橋梁(교량) 등을 들 수 있겠네요.

陣은 본래 車(陳의 축약 변형, 베풀 진)과 攴(칠 복)의 합자였어요. 진을 친다는 의미예요. 무질서한 군사들을 데리고 진을 치려면 강제적인 수단이 필요하기에, 이 뜻을 담은 攴으로 의미를 표현했어요. 車은 음을 담당하면서 뜻도 일부분 담당해요. 진은 늘어선 형태란 의미로요. 진칠 진. 陣은 '한바탕'이란 의미로도 사용되는데, 이는 본뜻에서 연역된 의미예요. 진을 칠 때의 어수선한 상황을 나타낸 의미로요. 한바탕 진. 陣이 들어간 예는 무엇이 있을까요? 背水陣(배수진), 陣頭(진두) 등을 들 수 있겠네요.

墟는 土(흙 토)와 虛(빌 허)의 합자예요. 언덕 혹은 터란 뜻이에요. 土로 뜻을 나타냈어요. 虛는 음을 담당해요. 언덕(터) 허. 墟가 들어간 예는 무엇이 있을까요? 廢墟(폐허), 墟囿(허유, 퇴폐한 옛 동산) 등을 들 수 있겠네요.

傍은 人(사람 인)과 旁(곁 방)의 합자예요. 가까운 곳, 가까운 곳에 있는 사람이란 의미예요. 곁 방. 의거하다란 뜻으로도 사용해요. 본뜻에서 연역된 의미예요. 의거할 방. 傍이 들어간 예는 무엇이 있을까요? 傍觀(방관), 傍門戶飛(방문호비, 남에게 기대어 출세함) 등을 들 수 있겠네요.

俚는 人(사람 인)과 里(마을 리)의 합자예요. 타인에게 의지한다란 의미예요. 人으로 의미를 표현했어요. 里는 음을 담당하면서 뜻도 일부분 담당해요. 땅과 사람이 있는 마을에 의지해 살아가듯 타인에게 의지한다는 의미로요. 의지할 리. 비속하다란 의미로도 사용하는데, 본뜻에서 연역된 의미예요. 타인에게 의지해 살다보면 떳떳지 못하고 비루(속)하게 된다는 의미로요. 속될 리. 俚가 들어간 예는 무엇이 있을까요? 俚言(이언, 속된 말), 俚淺(이천, 속되고 천박함) 등을 들 수 있겠네요.

여담 하나. '시중유화 화중유시(詩中有畵 畵中有詩)'란 말이 있죠. '시 가운데 그림이 있고, 그림 가운데 시가 있다'란 뜻이에요. 소식이 왕유의 시와 그림을 평가한 말인데, 온축된 가운데 무궁한 의취를 풀어낼 수 있는 시와 그림이 최고라는 말로, 문인시화의 최고 경지를 표현한 말이라고 할 수 있죠. 이 말대로라면 문인화의 '화제'는 어찌보면 군더더기란 생각이 들어요. 자칫하면 무궁한 화의를 방해할 '우(愚)'를 범할 수 있기 때문이죠. 하지만, 앞서 말한대로, 그림 그린 이의 신기를 드러낼 수 있다면 화룡점정의 '현(賢)'을 발휘할 수도 있겠죠. 화제는 이런 양 극단의 중간에서 줄타기를 하는 묘한 요소라는 생각이 들어요.

여담 둘. 해서를 제외한 여타의 글자체에 익숙치 못해 조금이라도 흘려 쓴 글씨를 만나면 해석하기가 어려워요. 위 화제도 마찬가지였어요(비교적 흘려 쓴 글씨가 적음에도). 할수없이 네이버 지식in의 '임정거사'님 도움을 받았는데, 이 분의 열의와 정성은 늘 저를 감동시켜요. 묻는 즉시 답변을 주시고, 본인이 생각하기에 미흡했다 싶은 답변은 요청이 없어도 추가 답변까지 해주시거든요. 이 자리를 빌어, 임정거사님께 다시 한 번 깊은 감사를 드리고 싶어요.