헌책방에서 새롭게 읽는 책

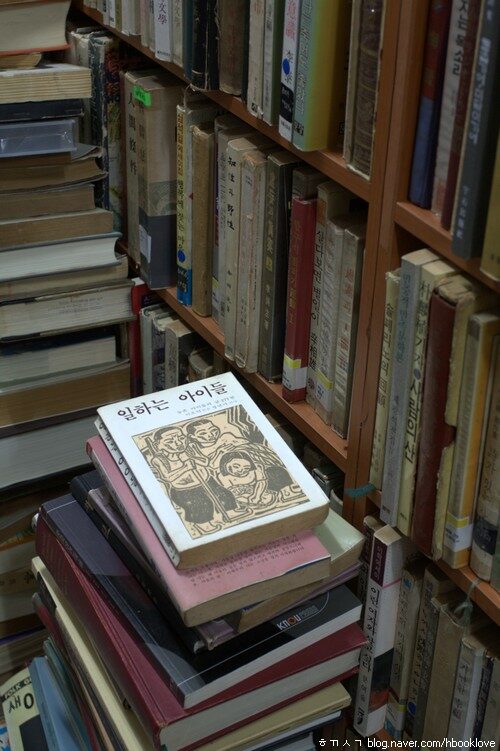

이오덕 님이 엮어서 내놓은 《일하는 아이들》(청년사)을 헌책방에서 새삼스레 본다. 1978년에 처음 나온 이 책은 이 나라 교육과 문학을 뒤집는 노릇을 했다고들 말한다. 그만큼 이 나라 교육과 문학은 아이들을 ‘동심천사주의’ 그물에 옭아매어 입시문제로 들볶느라, 삶도 꿈도 놀이도 빛도 사랑도 가르치거나 보여주지 않았다는 뜻이다.

멧골마을 아이들 삶이 드러나는 글을 모아서 엮은 《일하는 아이들》이라는 책을 읽으면, 아주 마땅히, 책이름 그대로 “일하는 아이들”이 나온다. 그런데, 일하는 아이들만 나오지 않는다. 일하는 아이들이란 “놀이하는 아이들”이다. 아이들 놀이가 수없이 나온다. 또 “사랑하는 아이들”이다. 동무를 사랑하고 이웃을 사랑하며 살붙이를 사랑한다. 꽃을 사랑하고 나무를 사랑하며 숲을 사랑한다.

그러면 왜 책이름이 “일하는 아이들”이었을까? 스스로 삶을 밝히면서 가꾸는 일이 무엇이요 사랑이 어떠한가를 깨닫지 못할 적에는 도시문명사회에서 돈벌이로만 치닫는 생체기계인 노예가 되고 만다. 그러니, 사람다운 사람이 되는 삶다운 삶을 찾는 첫길로 “일다운 일”을 찾는 “일하는 아이들”을 보여준다고 할 수 있다.

서울 신촌에 있는 헌책방에서 《일하는 아이들》 예전 판을 본다. 이 책은 무척 많이 팔렸다고 하는데, 나중에 출판사에서 판매부수를 속이고 인세지급을 안 하며 책을 새로 찍고도 ‘중판’이라 적거나 ‘판수 줄이기’ 장난을 쳤다고 한다. 이를테면, 8쇄를 찍었으면서 간기에 ‘7쇄’라 찍어서 출고를 하는 모양새로. 이런 이야기를 이오덕 님 둘레에서 다른 사람들이 알려주어서(권정생 님도 여러 차례 알려주었다고 한다), 이오덕 님은 청년사 대표한테 편지를 띄웠고, 청년사 대표가 흐리멍덩하게 말을 흐리자, 안 되겠구나 싶어 내용증명을 보내 절판시키라 했다. 그러나 곧바로 절판시키지 않고 한두 해쯤 몰래 더 찍어서 팔았다고 한다.

엊그제 헌책방에서 만난 《일하는 아이들》은 1쇄를 찍은 뒤 이레만에 2쇄를 찍은 판이다. 3쇄는 얼마만에 찍었을까. 모두 몇 권이나 찍었을까. 이 책을 읽은 사람들은 어떤 마음밥 얻었을까. 2002년에 새옷 입고 다시 나온 책도 있는데, 헌책방에서 예전 판으로 만나 다시 읽으면 새로운 느낌을 얻는다. 1970년대 끝무렵 아직 군사독재정권 서슬이 시퍼렇던 그때, 이런 책 내놓았다고 문교부와 지방교육청 장학사한테 들볶이고 시달리던 이오덕 님 삶을 돌아본다. 총칼로 사람들 억누르던 군사독재정권이 이 땅 아이들을 어떻게 입시노예 도시노예로 길들이려 했던가 하는 이야기를 헤아린다. 1970년대에 어린이였던 사람은 오늘날 어떤 어른이 되어 이녁 아이들을 가르치거나 돌볼까 궁금하다.

오늘날 어른은 “일하는 어른들”일까, 아니면 “돈버는 어른들”일까. 오늘날 아이들은 “놀이하는 아이들”이라 할 수 있을까. 오늘날 아이들 가운데 “꿈꾸는 아이들”이나 “사랑하는 아이들”은 얼마나 있을까. 삶을 아끼고 동무를 보살피며 이웃과 어깨를 겯는 착하고 참다운 “일하는 사람들”은 어디에서 어떻게 삶을 지을까. 4346.7.16.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 헌책방 언저리)