책방을 밝히는 빛

숲은 나무와 풀이 있어 빛납니다. 숲은 나무와 풀이 나란히 있기에 빛납니다. 나무만 있는 숲은 없습니다. 풀만 있는 숲도 없습니다. 나무는 풀을 부르고, 풀은 나무를 부릅니다. 모름지기 숲이란 나무와 풀이 사이좋게 어우러지면서 사랑스럽게 빛나는 터전입니다.

책방은 책과 사람이 있어 빛납니다. 책방은 책과 사람이 함께 있기에 빛납니다. 책만 있는 책방은 없습니다. 사람만 있는 책방도 없습니다. 책은 사람을 부르고, 사람은 책을 부릅니다. 그러니까 책방이란 책과 사람이 살가이 얼싸안으면서 사랑스럽게 빛나는 쉼터입니다.

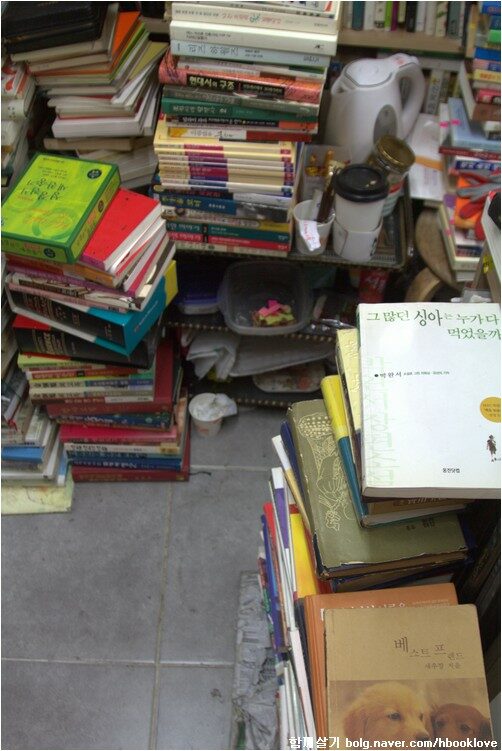

책빛이 알록달록합니다. 이 책은 이 책대로 밝고 저 책은 저 책대로 환합니다. 다 다른 사람들이 다 다른 곳에서 즐겁게 살아오며 일군 땀방울과 웃음과 눈물이 책마다 그득 깃듭니다. 어느 책은 노랗게 빛납니다. 어느 책은 빨갛게 빛납니다. 어느 책은 푸르고, 어느 책은 파랗습니다. 어느 책은 까맣고, 어느 책은 잿빛입니다. 까만 빛깔이라 어둡지 않습니다. 하얀 빛깔이라 밝지 않습니다. 책에 담은 이야기가 밝을 때에 밝은 책이요, 책에 실은 이야기가 어두울 때에 어두운 책입니다. 그러나, 해가 지면 어둠이요, 해가 뜨면 아침이듯, 책에 어두운 이야기가 감돈다 하더라도 이 어둠이 밝히고 싶은 빛이 있으리라 느껴요. 책에 서린 밝은 이야기가 어루만지고 싶은 어둠이 있으리라 느낍니다.

나무가 풀을 아끼고, 책이 사람을 아낍니다. 풀이 나무를 살리고, 사람이 책을 살립니다. 서로 아름답게 길동무가 되고 삶벗이 됩니다. 나무 한 그루와 풀 한 포기가 싱그럽게 웃습니다. 책 한 권과 사람 하나 맑게 노래합니다. 4347.4.30.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 헌책방 언저리)