출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 리뷰입니다.

기담과 설화, 추리와 모험이 빚어낸 압도적 몰입!

너무 매력적이었습니다.

재밌는 거에 또 재밌는 거...!

묻지도 따지지도 않고 읽어야 했습니다.

조선 시대를 배경으로 이루어지는 모험과 미스터리.

그 속으로 저도 빠져보려 합니다.

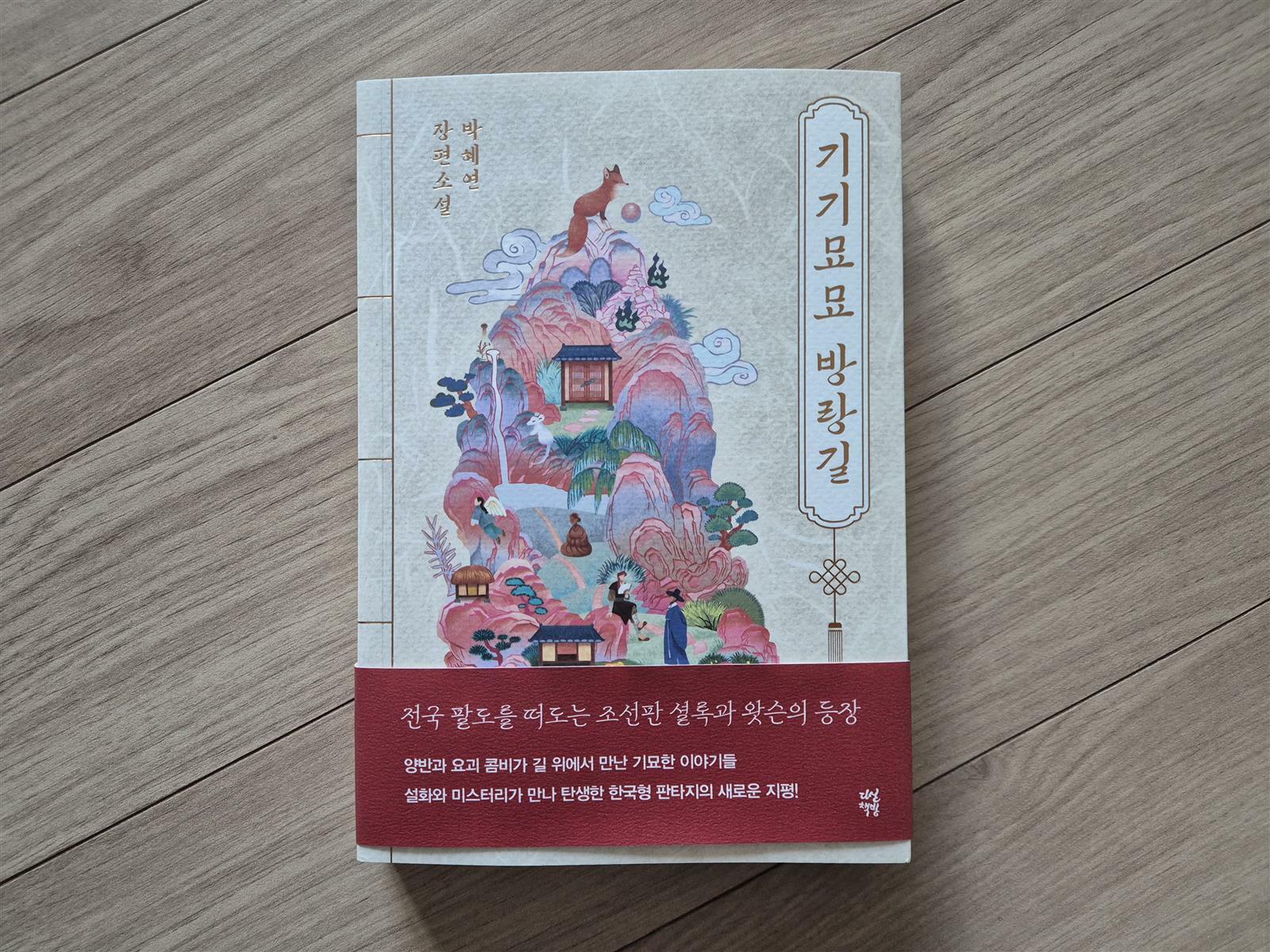

전국 팔도를 떠도는 조선판 셜록과 왓슨의 등장

기이한 사건의 중심엔 늘 상처받은 사람이 있었다.

사건을 해결한다는 것은 그 마음을 이해하고 껴안는 일.

『기기묘묘 방랑길』

원래 기상 시간보다도 한참은 이른 시각.

세도가의 서자 '효원'은 무언가 재미난 일이 생길 것만 같은 예감이 들었습니다.

"무슨 일인가?"

"최 대감댁 금두꺼비가 사라졌다 합니다."

최씨 가문에 대대로 내려오는 가문의 보물 금두꺼비가 글쎄! 스스로 움직여 도망갔다는 것이었습니다.

이 무슨 말이 안 되는 소리를 하는 건지...

그래서 호방한 성격을 지닌 효원은 그의 오지랖으로 최 대감댁으로 발걸음을 옮기게 됩니다.

그런데 문전박대를 당하게 된 효원.

그런 효원 옆으로 한 사람이 다가왔는데 바로 친우인 오윤이었습니다.

어린 시절부터 아버지의 애정 섞인 감시 아래 제 뜻을 다 펼치지 못한 효원과 달리 오윤은 이곳저곳을 돌아다니며 재미난 이야기를 듣고 효원에게 전해주곤 했었는데...

"얼마 전 약선의 집에서 하인 여럿이 원인 모를 병에 걸렸던 것 아는가?"

"그럼, 알다마다."

...

"하여튼 그때 그 일을 해결해 준 자가 아직 마을에 있다기에 이번 일도 그에게 물어볼까 하는데...... 내 공사다망하여 말이야."

"고, 공사가 다망하다면야 내 대신 물어봐 줄 수도 있네."

...

"뭐 하는 자라 하던가?"

"글쎄...... 이름이 사로라 했던가."

"더 재미있는 건 말일세."

"여우의 자식이라 하더군."

호기심이라면 둘째가라면 서러운 효원은 사로를 만나러 가게 됩니다.

호리호리한 체형에 새하얀 얼굴, 길게 묶어 내린 붉은 머리까지.

듣던 대로 범상치 않은 모습인 '사로'.

사로와 함께 이 사건을 해결하는데...

이번 사건은 생각과 다른 사실에 받아들이기 힘들었던 효원은 떠나려는 사료에게

"나도 데려가 줄 수 없겠나?"

저도 모르게 이 말을 내뱉게 되고...

그리하여 서로 다른 성격과 외모를 가진 두 사람이 조선 팔도를 떠돌며 기묘한 사건들을 마주하게 되는데...

날개를 숨긴 채 살아가는 아이, 목각 인형으로 돌아온 어머니, 사람 흉내를 내는 쥐, 마셔도 계속 채워지는 술잔, 빠지지 않는 비녀못, 도깨비불이 감도는 집 등 기묘하고도 애틋한 이야기 이면엔 숨겨진 인간의 감정과 진심.

"가끔은 진실이 오히려 더 힘든 법입니다. 차라리 모르는 척하는 게 나을 정도로." - page 134

그리고 시간을 거듭할수록 드러나는 두 사람의 과거가 그려지곤 하는데...

"사람이란 게 원래 그렇다. 자기랑 다르면 다르다고 싫어하고, 같으면 또 같은 대로 흠을 잡어." - page 289

사람으로부터 상처를 '받은' 사로.

그럼에도 사람으로부터 상처를 '치유하게 된' 사로.

이리저리 얽히고설킨 세상 속에서 각자의 생을 살아내고 있는 사람들. 그 안에서 엉켜버린 크고 작은 매듭을 자신이 조금이나마 풀어줄 수 있기를. 그것이 자신의 사명이자 살아가는 의미일 것이라는, 그런 생각이 들었다. - page 327

'사람'이란 존재에 대해 이야기였던 이 소설.

우연한 만남에 의미를 부여해 인연을 이야기하며, 묻지도 않은 마음 속 진실을 나누다가도, 서로를 물어뜯기도 하지만 결국 또 '서로' 살아가는 걸 보면...

이것이 '인간미'라는 걸까...?!

아무튼 단 한 가지 확실한 건 사람을 이해한다는 건 역시나 어렵다는 것이었습니다.

조선판 셜록과 왓슨이라 불릴 만큼 유쾌하고 신비로운 주인공 콤비였던 효원과 사로.

"세상이란 참 알 수 없는 것이란 생각이 들어."

대답을 바라지는 않은 듯 효원은 계속해서 말을 이어나갔다.

"아마 이 방랑이 끝나도 여전히 알 수 없겠지. 그래도 나는 이 방랑길이 즐겁네." - page 191

이들의 방랑이 계속 이어지길 저 또한 바라봅니다.