숲노래 책숲마실

봄꽃을 손바닥에 (2021.3.13.)

― 구례 〈섬진강 책사랑방〉

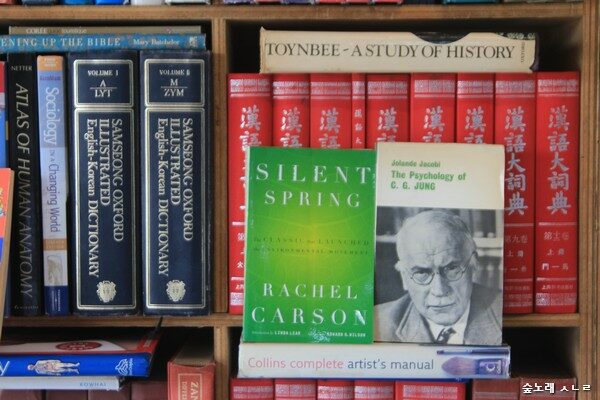

책집은 크다고 해서 책을 고루 갖추거나 많이 들이지 않습니다. 책집지기 눈썰미하고 손길에 따라서 갖추거나 들여요. 책집지기로서 이 책도 아름답고 저 책도 사랑스럽다면 어떻게 해서든 이 아름답고 사랑스러운 책을 차곡차곡 갈무리하려 합니다. 자주 팔려서 읽히는 책이라면 더 자주, 어쩌다 팔릴는지라도 책손이 알아보아 주기를 바라는 책을 돋보이는 자리에 가만히 놓습니다.

저는 부릉이(자동차)를 건사하지 않습니다. 부릉이를 몰 수 있다는 종이(운전면허증)조차 안 땁니다. 저 같은 사람이 더러 있을 테지만, 오늘날에는 ‘부릉이를 모는 사람’이 훨씬 많아요. 오늘날에는 시골집에서 살며 마당에서 해바라기를 하는 사람은 드물고 ‘잿빛집(아파트)에서 사는 사람’이 더 많습니다. 천만이 봤다는 영화를 안 보기 일쑤요, 백만이 읽었다는 책을 안 읽기 일쑤입니다.

천만 영화나 백만 책이 안 나쁠 테지만, 만 사람이 즈믄(1000) 가지 영화를 즐기고, 만 사람이 온(100) 가지 책을 즐기면 더없이 좋겠습니다. 나라 곳곳 마을책집이 즈믄이라면, 이 즈믄 곳에 즈믄 가지로 다른 책이 있으면 좋겠어요. 내로라하는 책이 아니라, 마을을 사랑하고 아이랑 신나게 노는 아름다운 마음을 들려주는 저마다 다른 책이 저마다 다른 손길을 타면서 수수하게 빛나기를 바랍니다.

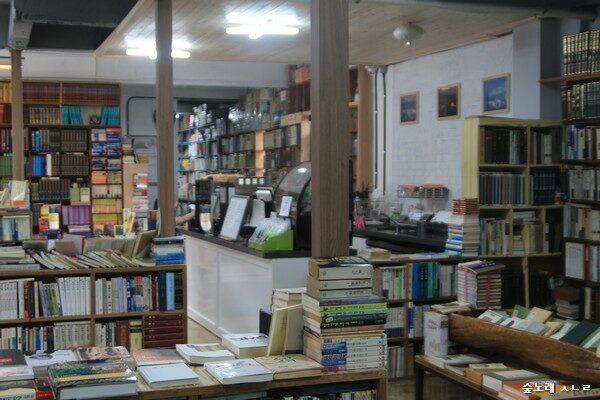

아이들 옷을 장만하려고 순천마실을 나오면 으레 순천책집을 들릅니다. 오늘은 순천에서 기차를 타고 구례로 갑니다. 달책 〈전라도닷컴〉에서 〈섬진강 책사랑방〉 이야기를 읽었어요. 부산 〈대우서점〉 지기님이 구례로 책살림을 옮기셨더군요. 이제서야 알았습니다.

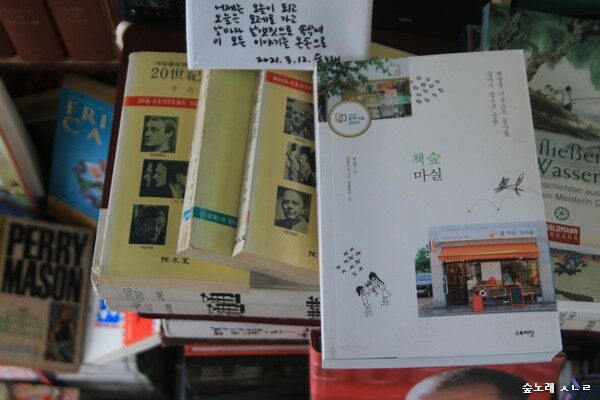

큰아이는 집에서 봄꽃이랑 놉니다. 작은아이는 마실길에 봄꽃을 만납니다. 우리 집에서 보는 봄꽃을 섬진강 둘레에서 쓰다듬고, 우리 집에서는 못 보는 봄꽃을 책집으로 걸어가는 길에 냇바람을 마시면서 어루만집니다. 예전에 길손집(여관)이던 곳을 헌책집이자 책찻집으로 바꾼 〈섬진강 책사랑방〉은 책으로 마시는 바람을 두 갈래로 보여줍니다. 코앞에 있는 섬진강이랑 가볍게 등진 지리산입니다.

모든 냇물은 멧골에서 비롯하고, 숲은 멧골을 품어요. 책이 되어 주는 나무는 아름드리숲을 이루면서 멧골에서 솟는 샘물을 맑게 보듬고요. 모든 책은 삶이자 숲입니다. 모든 책은 살림이자 사랑입니다. 마음에 드는 책을 골라서 냇가에 앉거나 멧길을 타 봐요. 냇바람하고 멧바람이 섞인 숨결을 품은 책을 손에 쥐고서 노래해요. 노래를 부르다가 책을 가볍게 내려놓고서 아이랑 뜀박질하고 놀아요. 노래하는 숲이 책이 되고, 놀이하는 사람이 책을 쓰고, 이 모두를 사랑하기에 책집이 됩니다.

ㅅㄴㄹ

《여류보도사진가 마가레트 버크-화이트》(장양환 엮음, 해뜸, 1988.7.17.)

《오늘의 藝術》(岡本太郞/김창협 옮김, 태화출판사, 1981.6.5.)

《The Music Hour, third book》(Osbourne McConathy·W.Otto Miessner·Edward Bailey Birge·Mabel E.Bray·Shirley Kite, Silvey Burdett com, 1929/1937)

《꼬마 율리시스》(윌리엄 사로얀/윤종모 옮김, 고려원, 1990.1.15.)

《自轉과 公轉》(성내운, 대한교육연합회, 1976.1.1.)

《實錄阿片戰爭》(진순신/신정철 옮김, 박영사, 1975.12.15.)

《하늘을 나는 장화》(마르셀 에메/오생근 옮김, 과학과인간사, 1978.9.5.)

《조스》(P.벤칠리/김진욱 옮김, 마당, 1983.7.15.)

《너를 부른다》(이원수, 창작과비평사, 1979.4.25.)

《글짓기 指導敎室》(김종상, 교육자료, 1977.4.1.)

《샘터 특별편집 : 自然食》(이문재, 샘터사, 1982.9.25.)

《글짓기 선생》(이주홍, 수문서관, 1978.)

《옷장 저쪽 나라》(C.S.루이스/이미림 옮김, 분도출판사, 1983.11.10.)

《尹伊桑, 삶과 음악의 세계》(루이제 린저/신교춘 옮김, 영학, 1984.3.15.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.