-

-

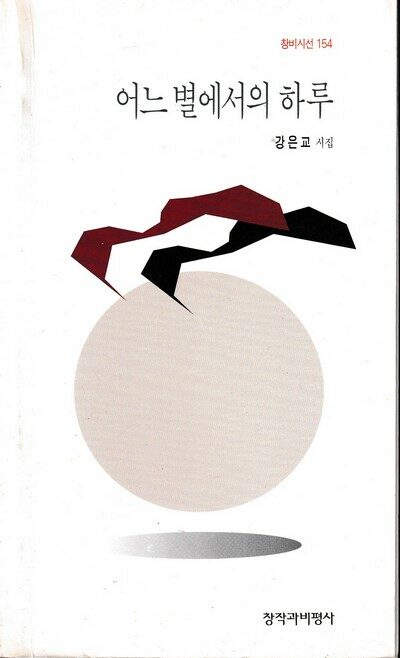

어느 별에서의 하루 ㅣ 창비시선 154

강은교 지음 / 창비 / 1996년 10월

평점 :

숲노래 노래꽃 / 문학비평 2023.9.30.

노래책시렁 340

《어느 별에서의 하루》

강은교

창작과비평사

1996.10.10.

가장 뛰어나거나 훌륭하다고 여기는 스승을 모셔야 가장 뛰어나거나 훌륭하게 배우지 않습니다. 삶은 높거나 낮지 않아요. 삶은 다 다릅니다. 둘레(사회)에서는 이곳을 위아래로 가르고 셈(점수)을 매기곤 하는데, ‘1등 대학교’부터 ‘꼴뜽 대학교’까지 가른다고 하더라도 ‘1등 대학교’를 다니거나 마쳐야 뛰어나거나 훌륭하지 않습니다. 누가 뛰어나거나 훌륭할까요? 뛰어나기를 바라지 않는 사람이 뛰어나고, 훌륭하기를 바라지 않는 사람이 훌륭합니다. 아기한테 젖을 물리는 어머니는 ‘뛰어나거나 훌륭한 젖’이 아니라 ‘사랑으로 아기한테 물리는 젖’만 헤아립니다. 아이한테 밥을 차려주는 아버지는 ‘뛰어나거나 훌륭한 밥’이 아니라 ‘사랑으로 아이하고 나누는 밥’만 바라봅니다. 《어느 별에서의 하루》를 읽었습니다. ‘어느 별’은 푸른별(지구)일 수 있고, 이웃별(외계)일 수 있고, 우리 몸일 수 있고, 네 몸일 수 있고, 나무나 나비일 수 있고, 빗물이나 바닷물일 수 있습니다. 숨빛을 품은 모든 몸이 별입니다. 저 멀리에도 있는 별이고, 우리 스스로도 누구나 별입니다. 뛰어나게 노래하려고 애쓰지 마요. 우리 삶을 우리 목청으로 노래하면 됩니다. 훌륭하게 쓰려고 힘쓰지 마요. 우리 하루를 우리 손으로 사랑하면 돼요.

ㅅㄴㄹ

오늘 아침, 수류탄 위에 넘어져 죽은 한 이등병의 소식을 읽는다 / 실은 자살할 용기도 없었음, / 인질과 함께 하이트 맥주 다섯 병을 나눠 마신 뒤 세상 모르고 잘 만큼 / 순진하기 짝이 없었으며, / 한강 공원에서의 새벽 나절엔 드라이브하자고 했다는, 그 이등병의 / 소식을 읽는다. / 그러나 / 고향인 광주로는 가지 않겠다고 했으며 / 하늘은 보지 않겠다고 했다는. // 그런데 그것은 사실일까. / 우리들의 그 일단 기사, 그대를 요약함……. (아침 신문/80쪽)

조그만 울에 갇혀 그 녀석은 / 풀을 뜯으며 그 녀석은 / 노오란 눈으로 하늘을 올려다보다가 그 녀석은 / 풀과 함께 바람을 씹으며 그 녀석은 / 검은 궁둥이로 그 녀석은 / 흙을 받치고 그 녀석은 / 나를 바라보네 / 마치 별을 바라보듯이 (염소―미사리에서/85쪽)

+

《어느 별에서의 하루》(강은교, 창작과비평사, 1996)

한 여자가 빨래를 널고 있다

→ 순이가 빨래를 넌다

8쪽

이제 아기 원피스를 넌다

→ 이제 아기옷을 넌다

→ 이제 아기 치마를 넌다

8쪽

정오에 구름을 보며 햄버거를 먹었다

→ 낮에 구름을 보며 고기빵을 먹었다

→ 한낮에 구름을 보며 함박빵을 먹었다

17쪽

드넓은 홀 안에는 비에 젖은 구두들이 예의바르게 앉아 있었다

→ 드넓은 뜰에는 비에 젖은 구두가 얌전히 앉았다

→ 드넓은 드락에는 비에 젖은 구두가 가만히 있다

25쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove