숲노래 어제책

숨은책 503

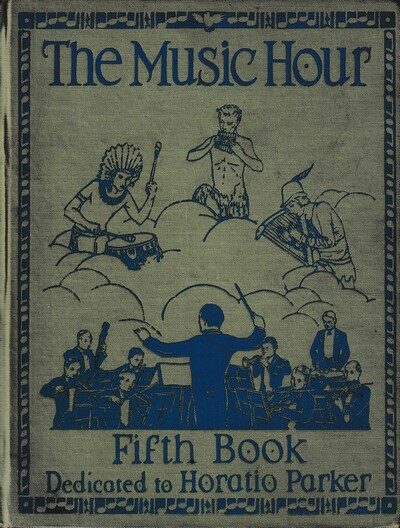

《The Music Hour, fifth book》

Osbourne McConathy·W.Otto Miessner·Edward Bailey Birge·Mabel E.Bray 지음

Silvey Burdett com

1930/1937.

아홉 살 즈음, 할아버지 꽃날(생일)에 이웃 할아버지가 우리 집에 잔뜩 찾아오셨고, 저더러 노래를 불러 보라 하셨습니다. 배움터에서는 ‘음악’이란 이름으로 시험을 치러 줄을 세웠고, 앞줄에 서지 못하면 피리로 머리를 두들겨맞거나 종아리가 부풀도록 맞기 일쑤였습니다. 배움터 열두 해를 통틀어 앞줄에 선 적이 하루도 없는데, 아주 어릴 적 할아버지 꽃날에 부른 노래만큼은 “잘 했다. 잘 부른다.” 소리를 들었습니다. 할아버지들한테 노래란 줄세우기가 아닌 즐거운 사랑이었을 테니까요. 《The Music Hour, fifth book》은 어린이한테 노래를 들려주고 가르치는 책입니다. 다섯째 자락이 1930년에 나왔군요. 이즈음 우리나라는 총칼로 쳐들어온 이웃나라한테 억눌린 나날이기도 했습니다만, 어린이가 어린 나날을 꽃처럼 즐기고 나누도록 북돋우는 노래를 지으면서 알려준 어른은 몇이나 되었을까요? 시골에서 흙을 짓고 아기를 낳아 돌보는 수수한 어버이가 즐기고 나눌 만한 노래를 짓거나 알린 노래지기(음악가)는 얼마나 있었을까요? 흔히들 ‘임금 곁에서 부르던 노래’만 ‘국악’으로 치는데, 어린이가 동무랑 놀면서 부르는 노래하고 어버이가 아기를 재우거나 들일·살림을 하며 부르던 노래야말로 ‘겨레노래’이지 싶습니다.

ㅅㄴㄹ