프랑스 혁명의 시작, 바스티유 감옥 습격

프랑스는 1778~83년 사이에 미국 독립전쟁(1775~83)에 참여한 후 빚더미에 올라앉았다. 그 결과 프랑스는 정치적·사회적으로 혼란에 빠질 수밖에 없었고 여기에 새로 부상한 중산계급과 귀족계급과의 마찰로 팽팽한 긴장감이 맴돌았다. 중산계급은 사회적으로 인정받기를 원했고 정치적으로 자신들의 영향력을 행사하고 싶어 했지만 귀족들이 이를 허용할 리 없었다. 가장 큰 정치적·사회적 변수로 등장한 것은 가난에 허덕이는 다수 시민들의 분노였다. 시민들은 귀족과 성직자들에게 혹사당하는 삶에 분통을 터뜨리면서 귀족들을 증오하기 시작했다.

당시 귀족과 성직자의 수는 50만 명 미만이었고 보통 시민의 수는 2천 5백만 명이었으므로 시민의 분노는 가히 하늘을 찌를 듯했다. 1788년 흉년이 들자 상황은 더욱 악화되었는데 빵값의 앙등으로 굶주림에 허덕이는 사람들이 한층 많아졌다. 민주주의 정체에 대한 이론과 신념 그리고 시민의 자유에 대한 보장을 요구하는 계몽주의자들의 목소리는 시민들에게 용기를 주고 희망을 갖게 해주었다. 절대 다수를 차지하는 시민들이 권리를 보장받아야 한다는 주장은 이성적으로 매우 당연했다. 이런 취지의 글이 여기저기에서 발표되어 프랑스 전역으로 퍼지면서 폭넓은 공감대가 형성되었고 자연히 혁명의 기운이 퍼져나가게 되었다.

사회적 동요가 심화되자 루이 16세는 1789년 5월 5일 삼부회(Estates General, 프랑스 구제도 하에서의 신분제 의회로 성직자, 귀족, 제3신분이라는 세 신분의 대표로 구성된다. 후에 국민의회로 정형화된다)를 소집했다. 삼부회는 1614년 이후 175년 만에 처음 열렸는데 왕이 문제의 심각성을 깨달았기 때문이다. 기다란 벨벳 가운을 걸친 성직자 308명, 자두빛 모자를 쓴 귀족 285명과 더불어 시민을 대표하는 제3신분으로서 베르사이유로 간 사람들은 사회적 권력과 부를 누리던 변호사, 공무원, 은행가, 상인, 생산업자들로 가난한 농부들과는 거리가 먼 사람들이었다.

95

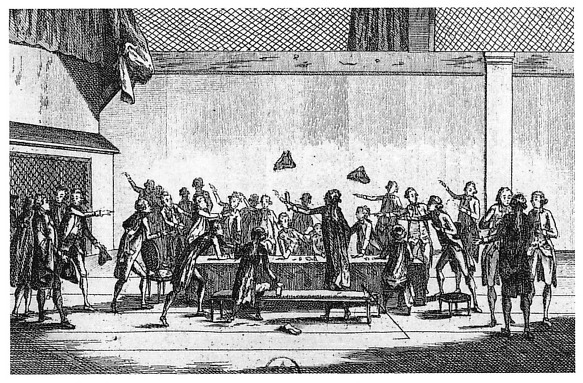

루이 16세는 국가가 거의 파산지경에 이르렀음을 고백하면서 국고를 마련할 새로운 방법을 고안할 때라고 역설했고, 참석자들은 정의와 자유의 기치 아래 새로운 변화와 개혁의 당위성을 주장했다. 이 가운데 제3신분 의원들이 6월17일 국민의회(1789. 6.17~1791. 9. 30)라는 명칭 하에 영국식 국회를 건설할 것을 결의·발표했다. 이들은 6월 20일 궁정단지 바로 밖에 위치한 궁정 테니스 코트에서 회합을 갖고 헌법을 만들 때까지 해산하지 않기로 선서했고, 성직자 대다수와 귀족 50명이 합세했다(테니스 코트의 선서). 이들의 선서가 혁명의 촉매작용을 했다. 다비드는 이 장면을 그렸다.95 의회는 7월 7일 헌법위원회를 창설하고 7월 9일 국민제헌의회로 명칭을 바꾸었다.

96

파리와 지방에서 집회가 잦아지자 왕은 군대를 이용해 물리적으로 해산시켰고 이런 과정에서 시민과 군대가 충돌했다. 가장 큰 충돌은 1789년 7월 14일에 발생했는데 8~9백 명의 시민들이 폭동을 일으키며 바스티유 감옥을 습격하고 무기와 화약을 탈취하기 위해 군대와 충돌했다.96 소위 말하는 7월 혁명으로 프랑스의 대혁명이 시작된 것이다. 이후 혼란한 사회와 정치의 소용돌이 속에서 혁명의 취지와 진행에 대한 견해 차이로 혁명에 가담한 사람들 사이에서 빚어진 피비린내 나는 암투 그리고 왕정을 여전히 옹호하던 집단의 물리적인 반발로 많은 인명의 피해가 속출하게 된다.

1789년 8월 4일 의회는 봉건제·영주제 폐지를 결의하고 9월 26일 ‘인권선언문’을 채택하여 행정·사법의 개혁에 착수함으로써 정치적 민주주의를 수립하게 된다. 의회는 헌법을 완성하여 1791년 9월 30일 입법의회에 그 자리를 넘겨주고 해산했다.

1792년 8월 10일 파리 시민들이 봉기하여 베르사이유로 몰려갔고, 9월 20일 입법의회에 이은 헌법제정의회로서 국민공회(1792. 9.21 ~1795. 10. 26)가 첫 회합을 가졌다. 국민공회는 이튿날 왕정의 폐지를 선언하고 다음날 9월 22일 공화정 제1년이 시작되었음을 공고했는데 이것이 프랑스 제1공화정이다. 바스티유 감옥 습격부터 이날까지를 프랑스 대혁명의 제1단계라고 한다. 공화정 체제에서 국민공회는 3년의 회기동안 다음 문제들을 해결해야 했다.

1. 폐위시킨 루이 16세를 어떻게 처리할 것인가.

2. 외국 군대의 침략으로부터 프랑스는 어떻게 방어할 것인가.

3. 전국에서 산발적으로 일어나는 반란과 폭동을 어떻게 진압할 것인가.

4. 공화제의 헌법을 어떤 내용으로 제정할 것인가.

5. 국민공회의 전신인 국민제헌의회가 1789~91년까지 제정한 경제·사회적 개혁을 어떻게 성공적으로 완성시킬 수 있을 것인가.

헌법 제정을 위해 정당과 정파가 형성되었고 진보주의 진영이 정계의 주도권을 잡게 된다. 의원 749명 가운데 상공업 부르주아가 중심이 된 지롱드당이 약 160명, 파리의 자코뱅 의원을 중심으로 한 산악파가 약 200명, 평원파로 불리운 중간파가 약 400명이었다. 제1공화정 선언 직후부터 국민공회 내에서 주도권을 놓고 우익 지롱드당과 좌익 산악당의 대립이 격화되었으며, 각각 국민공회의 주도권을 장악한 시기에 따라 지롱드파 국민공회·산악당 국민공회·테르미도르당 국민공회로 구분된다. 지롱드당은 주로 지방의 지지를 받았고 쟈코뱅당은 도시, 특히 파리의 하층계급으로부터 지지를 받았다. 두 당파 사이의 암투는 파리 시민의 6월 폭동(1793년 5월 31일~6월 2일)으로 해결되었다. 9월 학살(1792년 9월 첫째 주에 일부 파리 시민이 1000명도 더 되는 죄수를 재판 없이 처형한 사건)의 책임을 따지면서 일어난 이 폭동으로 지롱드당이 몰락했다. 지롱드당은 지방에서 반란을 기도했지만 성공하지 못했으며 쟈코뱅당은 새 헌법을 제정함으로써 자체 세력을 강화했다. 쟈코뱅당은 1793년 여름까지 정권을 장악했지만 프랑스는 대내외적으로 위기를 맞고 있었다. 군의 사기는 헤이해졌고 행정은 문란했다. 대프랑스 동맹군이 동부에서 진격해 들어왔고 왕당파와 지롱드당의 반란이 서부에서 진행되었다.